И когда предприятие приходит к тому, что оно все-таки банкрот — у людей, которым нужно выплатить компенсацию, зарплату за последние три месяца, по факту эта зарплата мизерная. Их выкидывают на улицу с выплатами настолько минимальными, что на них невозможно прожить даже месяц.

Рыжиченко: «Многие предприятия просто-напросто закрываются из-за невозможности торговли с западными странами»

В Беларуси растет число дел о банкротстве. Госпредприятий в списке меньше всего — но вовсе не потому, что они успешны.

На начало июня 2024 года в беларусских судах находилось 294 дела об экономической несостоятельности или банкротстве. Такие цифры назвала пресс-служба Верховного суда РБ.

«Лидером» по количеству предприятий-банкротов стала Гомельская область — здесь рассматриваются 10 из 36 дел о банкротстве важных для экономики страны, но глубоко убыточных предприятий и организаций. Среди фигурантов — Гомельский жировой комбинат и завод металлоконструкций, Светлогорский домостроительный комбинат, Буда-Кошелевский «Амипак» и другие.

По той же статистике, в Могилевской и Брестской области — по 5 банкротств крупных градообразующих предприятий, а в Минске и Гродненской области — всего по одному.

В целом с начала года из всех рассмотренных дел о банкротстве, по данных Верховного суда, только 2% касалось госпредприятий или компаний с долей государства в уставном фонде.

Чем объясняется такая разница, и насколько болезненно количество обанкротившихся предприятий для беларусской экономики, Филин поинтересовался у экономистки Алисы Рыжиченко.

— Такой большой разрыв — всего 2% дел о банкротстве госпредприятий — объясняется тем, что государство всячески «тащит» их, и, когда возникают серьезные проблемы с платежеспособностью, у них есть возможность пройти процедуру санации, в то время как частникам эта роскошь недоступна?

— Все верно. Более того, если посмотреть на данные, какие из госпредприятий все-таки признаются банкротами и закрываются — мы увидим как раз те предприятия, которые проходили процедуру санации еще в 2018-2019 годах.

Но санация, весь комплекс финансовых, экономических и юридических мер по оздоровлению, оказалась безуспешной, и в итоге эти предприятии пришли к банкротству.

К сожалению, для частных предприятий такой возможности нет. Потому что санация предполагает: пока предприятие работает в этом режиме, с него никто не требует долги — по кредитам, выплате зарплаты, налогов, отчислений в ФСЗН и так далее. Все это берет на себя государство.

Естественно, для частников и ИП государство такие меры предпринимать не будет и в принципе не может. Но и для госпредприятий, как мы видим по статистике дел о банкротстве, чаще всего эти меры не помогают, и рано или поздно предприятие будет ликвидировано.

— Зато беларусские власти очень любят говорить, что таким образом сохраняют рабочие места.

— Да, вроде бы сохраняют — но тут есть очень важный момент, на который следует обратить внимание. Когда проводят процедуру санации, в первую очередь сокращают издержки, расходы на предприятии.

За счет чего? Сокращают рабочие часы работникам, переводят их на неполную ставку, сокращают количество самих работников.

— Треть дел о банкротстве сейчас проходит в Гомельской области — на то есть особые причины или просто так неудачно для региона совпало?

— Сложно говорить о том, что это какая-то общая тенденция. Но если присмотреться, какие именно госпредприятия ликвидируются — видим, например, Гомельский жировой комбинат.

В 2019 году после начала режима санации он более или менее вышел в плюс: добился рентабельности в 5% (после общей рентабельности в минус 15%). Благодаря антикризисному управлению предприятие смогло выйти на западный рынок, начало продавать свою продукцию в Польшу, Литву и даже в США. Но в 2020 году были введены санкции — и вся эта торговля остановилась.

В принципе, эту же формулу можно применить и к другим предприятиям, не только в Гомельской области, но и в других областях Беларуси. В их числе немало тех, кто находился на грани банкротства и к кому были применены оздоровительные меры, возможно, даже где-то они наладили свою торговлю с Западом, наращивали обороты на экспорт — но все это прекратилось в связи с введением санкций.

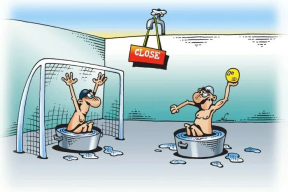

То же самое касается и частных предприятий: как видно из статистики по свободным экономическим зонам, которые позволяли торговать с Западом за счет близкого месторасположения, за счет льготных налоговых режимов — сейчас многие предприятия там просто-напросто закрываются из-за невозможности торговли с западными странами.

А на российском рынке у беларусских предприятий, как у частных, так и государственных, очень мало конкурентного преимущества.

— Вообще, цифра в 294 дела об экономической несостоятельности — для относительно небольшой беларусской экономики это много? Или, сколь бы цинично не прозвучало, в пределах нормы?

— Вопрос нормы или ненормы относительно нашей экономики — непростой и спорный. Нужно смотреть на структуру. На сегодня в общем количестве 75% — это частные компании, и еще 23% — индивидуальные предприниматели. Это в целом естественное соотношение.

Плюс мы помним, что в отношении ИП введены серьезные изменения, которые ужесточают требования и усложняют их работу, и это также содействует тому, чтобы ИП принимали решение о закрытии.

А что касается количества этих компаний — их стало больше.

Если посмотреть на цифры, то за последние полгода предприятий-банкротов на 40% больше, чем было в предыдущие полгода в 2023-м.

Это постепенный результат и госрегулирования цен, и введения ограничений в торговле с Западом — причем это двухсторонние санкции, не только со стороны Запада, который не позволяет экспортировать ряд товаров, но и введенные беларусскими властями ограничения, принятые для того, чтобы не создавать дефицит определенных товаров на внутреннем рынке.

Но на внутреннем рынке некоторым компаниям торговать не очень выгодно, из-за чего они также вынуждены объявлять себя банкротами.

Оцените статью

1 2 3 4 5Читайте еще

Избранное